Простейшие одноклеточные организмы — это разнообразный мир, играющий ключевую роль в экосистемах планеты. Эти микроорганизмы с уникальными особенностями обитают в различных средах: пресных и соленых водоемах, почве и организме человека. В статье рассмотрим классификацию простейших, их виды, места обитания и значение в природе и жизни человека, включая паразитизм и взаимосвязи с другими организмами. Понимание этих процессов поможет осознать важность простейших в экосистемах и их влияние на здоровье человека.

Простейшие организмы

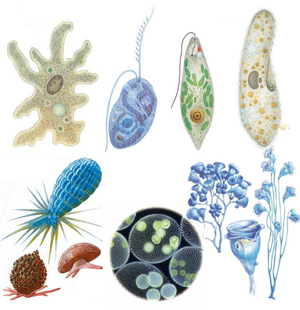

Самыми простыми представителями животного мира являются одноклеточные организмы — простейшие. Научно описано почти 70 тысяч их видов. Эти существа, как и бактерии, состоят из одной клетки, но имеют более сложную структуру. Их клетки содержат ядро, поэтому они классифицируются как эукариоты. Эти организмы полностью автономны и обладают органоидами для пищеварения, регуляции и выделения.

В зависимости от способа питания выделяют:

- Автотрофы – организмы, которые самостоятельно синтезируют органические вещества из неорганических соединений.

- Гетеротрофы – организмы, получающие вещества из других поглощённых организмов.

- Миксотрофы – организмы, способные к фотосинтезу, как растения, и одновременно поглощающие органические вещества, как животные.

Чаще всего простейшие являются гетеротрофами, выбирая в качестве источника питания растения, других гетеротрофов или их остатки.

Способы передвижения простейших разнообразны и служат основой для их классификации на группы: жгутиковые, корненожки, споровики, инфузории, солнечники и радиолярии.

Эксперты в области микробиологии подчеркивают, что простейшие одноклеточные организмы обитают в самых разнообразных средах, что делает их одними из самых адаптивных форм жизни на Земле. Они встречаются в пресной и соленой воде, в почве, а также в симбиотических отношениях с другими организмами. Например, амебы и инфузории активно обитают в водоемах, где обеспечивают баланс экосистемы, участвуя в разложении органических веществ. В то же время, некоторые виды простейших могут выживать в экстремальных условиях, таких как горячие источники или соленые озера. Это разнообразие мест обитания подчеркивает их важность для экосистем и биогеохимических циклов, а также открывает новые горизонты для научных исследований в области экологии и эволюции.

Распространение

Простейшие живут в любой влажной среде: морской, речной, болотной воде, в лужах после дождя и в сырой земле, даже во мху. И это неполный перечень мест, где обитают простейшие. Их можно встретить и в клетках, кровяной плазме, кишечнике многоклеточных.

При неблагоприятных условиях (недостаток влаги, кислорода или пищи) эти организмы создают вокруг себя цисту. Так, они могут долго оставаться живыми при низких температурах либо при полном отсутствии влаги. В таком состоянии простейшие живут от полутора до 17 лет.

В сухом состоянии цисты легко подхватываются ветром, который разносит их на большое расстояние. Они прикрепляются к птицам и насекомым, переносящим незваных пассажиров в разные места. Как только цисты попадут в хорошие условия жизни, то их обитатели сразу же покинут укрытие и быстро восстановят свою деятельность.

Разнообразие питания и способность переноситься на большие расстояния обусловили широкое распространение простейших по земному шару.

| Место обитания | Примеры простейших | Особенности среды обитания |

|---|---|---|

| Пресные водоемы (пруды, озера, реки) | Амеба обыкновенная, инфузория-туфелька, эвглена зеленая | Наличие воды, растворенных органических веществ, относительно стабильная температура |

| Морские водоемы (океаны, моря) | Фораминиферы, радиолярии, динофлагелляты | Соленая вода, различная глубина, давление, освещенность |

| Влажная почва | Амебы, жгутиковые, инфузории | Достаток влаги, органических остатков, наличие бактерий и других микроорганизмов |

| Организм животных (паразиты) | Дизентерийная амеба, малярийный плазмодий, трихомонады | Теплая, влажная среда, наличие питательных веществ, защита от внешних факторов |

| Организм растений | Некоторые виды жгутиковых | Наличие питательных веществ, влажная среда |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о местах обитания простейших одноклеточных организмов:

-

Разнообразие сред обитания: Простейшие одноклеточные организмы могут обитать в самых различных средах — от пресных и соленых водоемов до почвы и даже в организме других живых существ. Например, амебы и инфузории часто встречаются в пресных водах, тогда как некоторые виды простейших, такие как трипаносомы, паразитируют в теле животных и человека.

-

Экстремальные условия: Некоторые простейшие организмы способны выживать в экстремальных условиях, таких как высокая температура, кислотность или соленость. Например, архебактерии, относящиеся к простейшим, могут обитать в горячих источниках и соляных озерах, где другие организмы не могут существовать.

-

Роль в экосистемах: Простейшие играют важную роль в экосистемах, участвуя в процессах разложения и переработки органических веществ. Они помогают поддерживать баланс в экосистемах водоемов, участвуя в пищевых цепочках и обеспечивая питательные вещества для более сложных организмов.

Классы и виды

Класс жгутиковые

К этому классу относят животных, передвигающихся с помощью одного или нескольких жгутиков или бичей – тонких цитоплазматических отростков. Количество их составляет 1–8 штук. У некоторых представителей бич проходит вдоль тела, присоединяясь к нему выростом цитоплазмы. Этот вырост совершает волновые движения и служит вспомогательным органом.

Обитают жгутиковые как в пресной, так и в морской воде, значительно реже в почве. Они важны для водоёмов. Размножаются как продольным делением клетки пополам, так и путём формирования гамет. Яркими представителями являются эвглена зелёная и вольвокс.

Эвглена зелёная – типичный представитель одиночной формы, житель пресноводных водоёмов. Имеет веретеновидную форму тела, постоянную из-за уплотнения наружного слоя протоплазмы. Обладая единственным жгутиком, плавает сверху в светлое время суток, поскольку в этот период появляется способность к фотосинтезу. В темноте же животное становится гетеротрофным и ищет жидкую органическую пищу. При благоприятном режиме питания организм запасает питательные вещества, близкие составом к крахмалу.

Размножается бесполым путём – вначале делится ядро, потом и все тело простейшего. Одна дочерняя клетка получает старый жгутик либо передачи его может не быть вовсе и в обеих клетках вырастает новый. Во время зимы эвглена образует цисту, отбрасывая жгутик, и живёт в таком состоянии до тепла.

Вольвокс – колониальная форма жгутиковых, которая включает в себя тысячи особей. Обитает в стоячей пресной воде. Колонии формируются в виде шариков, достигающих 1 мм. В каждом шарике существует множество клеток, подобных по своему строению эвглене. Однако, в отличие от неё, клетки вольвокса имеют по 2 жгутика. Колония представляет собой студенистое вещество, в которое погружены клетки таким образом, что движущие жгутики выставлены наружу. Так, вольвокс и перекатывается по воде.

Когда приходит пора размножения, несколько клеток погружаются в вещество глубже и делятся, образуя новые молодые колонии, которые затем попадают наружу. А также могут образовываться и половые формы из макро и микрогамет.

Помимо одиночных и колониальных форм жгутиковых, существуют ещё и паразитические. Они становятся возбудителями тяжёлых заболеваний, поселяясь в теле человека и животных – в пищеварительном тракте, кровеносной системе, во внутренних органах или же на кожных покровах.

Среди паразитических жгутиконосцев выделяют:

- Лейшмании – возбудители лейшманиоза, заболевания с природной очаговостью. Могут локализоваться в коже или же во внутренних органах (печень, селезёнка, костный мозг, лимфатические узлы). Паразитируют у человека, животных и в насекомых-переносчиках. Распространены в ряде стран Азии, Африки и Южной Америки. Вызывают лихорадку, увеличение печени и селезёнки, истощение, смерть.

- Трипаносомы – возбудители африканской сонной болезни человека. Обитает в крови, лимфе, лимфатических узлах, тканях мозга и спинномозговой жидкости. Вызывает поражение центральной нервной системы. При отсутствии лечения болезнь заканчивается фатальным исходом.

- Трихомонада – паразит, обитающий в толстом кишечнике либо мочеполовых путях человека. Может вызывать затяжные воспалительные процессы в половых путях. При локализации в кишечнике может сопутствовать патологическим процессам. Имеет несколько жгутиков.

- Лямблии – жгутиконосцы, вызывающие заболевание лямблиоз. Захватывают двенадцатипёрстную кишку и жёлчные пути.

Класс корненожки

Представители данного класса имеют тонкую плазматическую мембрану, позволяющую изменять форму тела. Они передвигаются с помощью ложноножек (псевдоподий) — выпячиваний цитоплазмы, которые также служат для захвата пищи. Эти организмы распространены в морских и почвенных экосистемах, реже встречаются в пресной воде. Некоторые ведут паразитический образ жизни, например, амёба.

Пресноводная амёба обитает в лужах и прудах, питается водорослями и органическими частицами, переваривая их в пищеварительных вакуолях. Размножение происходит бесполым способом: сначала делится ядро, затем цитоплазма. Тело амёбы пронизано порами, через которые образуются ложноножки.

Паразитические виды этого класса обитают в пищеварительном тракте человека. К ним относятся:

- Дизентерийная амёба — возбудитель дизентерии, распространённый в тропиках, образует язвы на стенках кишечника. Основной симптом — жидкий кровавый стул, болезнь может быть смертельной.

- Кишечная амёба не представляет серьёзной угрозы, питается бактериями, грибами и эритроцитами, особенно при кровотечении в кишечнике.

- Ротовая амёба — первая корненожка, обнаруженная у человека. Примерно четверть населения является её носителем. Она поселяется в кариозных зубах, налёте и на поверхности миндалин.

К корненожкам или саркодовым также относятся солнечники и радиолярии.

Солнечники обитают в пресных водоёмах. Они питаются водорослями, микроорганизмами, личинками беспозвоночных и бактериями. Эти организмы отличаются наличием скелета на поверхности клетки.

Радиолярии (лучевики) встречаются в солёных водах морей и океанов тропических и субтропических регионов. У них есть внутренний скелет, лучи которого укрепляют псевдоподии, помогающие захватывать пищу. Размножение происходит путём деления. После их гибели они накапливаются в виде ила, который со временем превращается в минералы.

Класс споровики

Эти одноклеточные являются совершенными паразитами. У них отсутствуют органоиды для захвата пищи. Источником пропитания служат человек и животные, у которых захватывают кишечник, кровеносную и пищеварительную системы, печень и почки. Немало видов споровиков приспособилось к проживанию внутри клеток, питаясь и развиваясь за их счёт.

Глубокое приспособленчество этих паразитов проявилось в выработке сложных жизненных циклов – от смены форм размножения до чередования хозяев. Всего насчитывается около 4 тыс. видов таких животных. Среди них можно выделить:

- Грегарины – включают около 500 видов. Паразиты беспозвоночных, живущие по большей части в кишечнике членистоногих (насекомых, встречаются также в червях и иглокожих). А также могут быть обнаружены в полости тела и в органах размножения.

- Кокцидии – включают 400 видов. Живут в позвоночных животных, моллюсках, членистоногих. Некоторые виды обитают в домашних животных, птицах и рыбе.

- Кровяные споровики – одноклеточные, паразитирующие в крови млекопитающих и птиц. Число этого вида превосходит сотню.

Класс инфузории

Это высокоорганизованные одноклеточные организмы, встречающиеся в водоемах, почве и внутри других живых существ. Они передвигаются с помощью ресничек. В природе насчитывается около 5000 видов. Яркий представитель — инфузория туфелька, обитающая в стоячих водах и размножающаяся бесполым и половым способом. Эти организмы питаются бактериями и водорослями, становясь пищей для рыб.

Паразитические инфузории обитают в кишечнике человека и свиней, разрушая слизистую оболочку и повреждая кровеносные сосуды.

Заключение

Простейшие одноклеточные организмы играют как отрицательную, так и положительную роль в природе и жизни человека:

- Являются источником питания других животных.

- Очищают водоёмы от бактерий.

- Определяют чистоту воды.

- Влияют на образование почвы.

- Участвуют в образовании минералов.

- Могут быть возбудителями заболеваний животных и человека.

https://youtube.com/watch?v=yDQAulwDJ6k

Экологическая роль простейших организмов

Простейшие организмы, несмотря на свой микроскопический размер, играют ключевую роль в экосистемах и оказывают значительное влияние на биологические процессы. Они являются важными компонентами пищевых цепей, участвуя в круговороте веществ и энергии в природе. Эти одноклеточные организмы обитают в самых разнообразных средах, включая пресные и соленые воды, почву, а также в симбиотических и паразитических отношениях с другими организмами.

Одной из основных экологических функций простейших является их участие в разложении органических веществ. Например, амебы и инфузории, обитающие в водоемах, помогают расщеплять мертвые остатки растений и животных, что способствует возвращению питательных веществ в почву и воду. Это, в свою очередь, поддерживает здоровье экосистем и способствует росту других организмов, таких как водоросли и растения.

Простейшие также являются важными звеньями в пищевых цепях. Они служат пищей для многих многоклеточных организмов, таких как ракообразные, рыбы и даже некоторые млекопитающие. Например, зоопланктон, состоящий из простейших, является основным источником питания для многих морских видов, включая китов и рыбу. Таким образом, простейшие обеспечивают стабильность и разнообразие экосистем.

Кроме того, простейшие организмы играют важную роль в биогеохимических циклах. Например, некоторые виды простейших участвуют в процессе фиксации углерода, что способствует снижению уровня углекислого газа в атмосфере. Другие простейшие, такие как диатомовые водоросли, производят кислород в процессе фотосинтеза, что критически важно для поддержания жизни на Земле.

Простейшие также могут оказывать влияние на здоровье экосистем через свои взаимодействия с другими организмами. Например, некоторые из них являются симбионтами, живущими в кишечниках животных и помогая им переваривать пищу. В то же время, другие простейшие могут быть патогенами, вызывая заболевания у людей и животных. Это подчеркивает двойственную природу простейших: они могут быть как полезными, так и вредными для здоровья экосистем и организмов.

Таким образом, простейшие организмы занимают важное место в экосистемах, выполняя множество функций, от разложения органических веществ до участия в пищевых цепях и биогеохимических циклах. Их разнообразие и адаптивные способности позволяют им обитать в самых различных условиях, что делает их незаменимыми для поддержания экологического баланса на планете.

Вопрос-ответ

Где обитают простейшие?

Простейшие обитают в самых разнообразных средах, включая пресные и соленые воды, почву, а также в организме других живых существ, где могут быть как свободноживущими, так и паразитами. Они предпочитают влажные условия и могут встречаться в различных экосистемах, включая болота, реки, озера и даже в кишечниках животных.

Где живут одноклеточные организмы?

Простейшие — это одноклеточные животные, у которых клетка является одновременно целым организмом. У клеток животных поверх мембраны нет клеточной стенки, поэтому, чтобы не терять из цитоплазмы воду, эти организмы живут в воде или влажных местах. Пресноводные: амеба, инфузория-туфелька, эвглена зеленая.

В каких средах обитают одноклеточные организмы?

Ответы: Протисты обитают там, где есть влага: в водной среде, почве, а паразитические формы — в живых организмах. Наличие воды или влаги очень необходимо этим простейшим животным. Так как они одноклеточные, то большая потеря воды способствует временной утрате признаков жизнедеятельности.

Где распространены одноклеточные?

Их можно встретить на поверхности почвы, на коре деревьев, на камнях и стенах зданий. Одноклеточные водоросли можно обнаружить с помощью микроскопа в воде мелких водоёмов, когда вода становится изумрудной.

Советы

СОВЕТ №1

Изучайте разнообразие сред обитания простейших организмов, таких как пресные и солёные воды, почва и даже внутренние органы других организмов. Это поможет вам лучше понять их экосистемные роли и адаптации.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на микроскопические организмы в вашем окружении. Проведите простые эксперименты, например, соберите образцы воды из пруда или лужи и изучите их под микроскопом, чтобы увидеть простейших в действии.

СОВЕТ №3

Изучайте влияние окружающей среды на простейших. Узнайте, как изменения температуры, pH и загрязнение воды могут влиять на их жизнедеятельность и распространение.

СОВЕТ №4

Следите за новыми исследованиями в области микробиологии и экологии. Научные открытия о простейших могут изменить ваше представление о жизни на Земле и её экосистемах.